专家称中国对雾霾与健康关系研究起步晚 缺乏系统性

资料图:1月4日,航拍雾霾笼罩的南京市区。中新社记者 泱波 摄

近日,一项研究加剧了人们对雾霾影响健康的担忧:在大脑组织中检测到细微的污染物,如PM2.5。

“随着技术的进步,人体中能检测到许多过去无法检出的微量物质;在大脑组织中检测出PM2.5颗粒物,并不能说明颗粒物对健康有影响。”日前,在科技部社会发展科技司与科技日报社联合召开的雾霾防治专家座谈会上,北京大学环境科学与工程学院研究员邱兴华坦承,中国对雾霾与健康关系的研究确实起步非常晚;但另一方面,公众对健康问题十分敏感,一旦某个研究小组有相关的新发现,可能被媒体无限放大,引起不必要的恐慌。

研究缺乏系统性

流行病学是大气污染健康效应研究的主要研究视角之一,然而遗憾的是,中国至今尚缺乏权威的系统性研究,特别是针对有“中国特色”的大气污染的相关研究。

邱兴华在接受科技日报记者采访时表示,对大气污染物控制的研究,国内起步相对较早,但对于雾霾与健康之间的关系则起步非常晚。

据了解,自1972年联合国人类环境会议后,我国就开始监测名为“飘尘”的颗粒物浓度;1990年代末期,我国环境监测体系逐渐完善,但数据质量依然堪忧。从2013年1月开始,全国74个城市、496个监测站点开始按小时公布PM2.5等污染物的浓度。这让研究者们喜出望外,但获取数据依然困难。

“大气环境污染对健康的影响肯定是存在的,但不同的污染浓度能造成多大的影响,这方面的数据积累还远远不足,尤其是在中国当前的高污染情况下。”邱兴华透露。他认为,必须要有对空气污染物以及人体健康的长期监测数据,才能得出科学的结论。“真正地做出一个科学的数据分析,可能要十几年,甚至几十年的时间。”

复旦大学公共卫生学院教授阚海东强调,我国急需大气污染的前瞻性,特别是与PM2.5有关的前瞻性队列研究。在此之前,我们只能利用一些西方国家的证据来推算我国大气污染疾病的负担。

应建立环境与健康风险评估制度

北京科技大学教授段小丽在接受科技日报记者采访时指出,应从当前及今后可以预计的将要面临的环境与健康问题出发,制定相关风险评估制度,为今后开展风险管理做准备,并且通过风险评估识别优先控制的污染物;在制度设计时,要充分考虑人员和机构建设,慢慢储备力量。

据环保部相关负责人透露,环保部正在按照《环境保护法》第三十九条规定,着手研究建立健全环境与健康监测、调查和风险评估制度。同时,还在进行生态环境大数据建设,为全面、客观和及时评价环境污染健康风险、建立数据共享机制、提高环境管理效率提供支撑。

国家卫计委疾病预防控制局副局长贺青华则表示,遇到与人们健康有关系的环境事件,卫生部门必须站出来说话,凭借人才、技术、专业等方面的优势,来保证政府的公信力,保障人民群众的知情权。因此,体制机制的构建,需要国家卫计委和环保部等共同努力。

版权及免责声明

1、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;

2、在本网博客/论坛发表言论者,文责自负。

-

2026(第二届)世界和平·健康

金马贺岁·福满乾坤,在全球华侨华人共同庆祝中国传统节日春节之际,2026年(第二届)世界和平·健康中国-全球华人福运五洲·世界和平祈愿盛典暨全球华侨华人送“福

2026(第二届)世界和平·健康

金马贺岁·福满乾坤,在全球华侨华人共同庆祝中国传统节日春节之际,2026年(第二届)世界和平·健康中国-全球华人福运五洲·世界和平祈愿盛典暨全球华侨华人送“福

-

CECTV《声起东方》全球中文经

制片主任:李敏

CECTV《声起东方》全球中文经

制片主任:李敏

- ・《少林点穴的隐秘力量》纪录片在郑州圆满杀青

- ・2025GT世界挑战赛北京亦庄站启幕

- ・北京市侨联召开海外北京会座谈交流会

- ・2025GT世界挑战赛北京亦庄站圆满落幕

- ・短片【未封存的岁月日记】的时代意义

- ・侨智未来·创新人才发展活动举办

- ・2025GT世界挑战赛北京亦庄站筹备进入冲刺阶段

- ・无锡味道 世界共享LA LISTE 2025全球美食

- ・2025“校园星主播”国际展演(韩国站)圆满结束

- ・“勇气少年团”综艺节目开始选拨啦

- ・CECTV《声起东方》全球中文经典朗读节目

- ・美国迈阿密大学访问学者项目

- ・2012第二届中国国际积极心理学大会

- ・首届世界香具文化大会暨高峰论坛在浙江龙泉圆满召开

- ・2026(第二届)世界和平·健康中国 全球华人福运五

- ・百集电视访谈栏目《健康大讲堂》----磷虾油与健康第

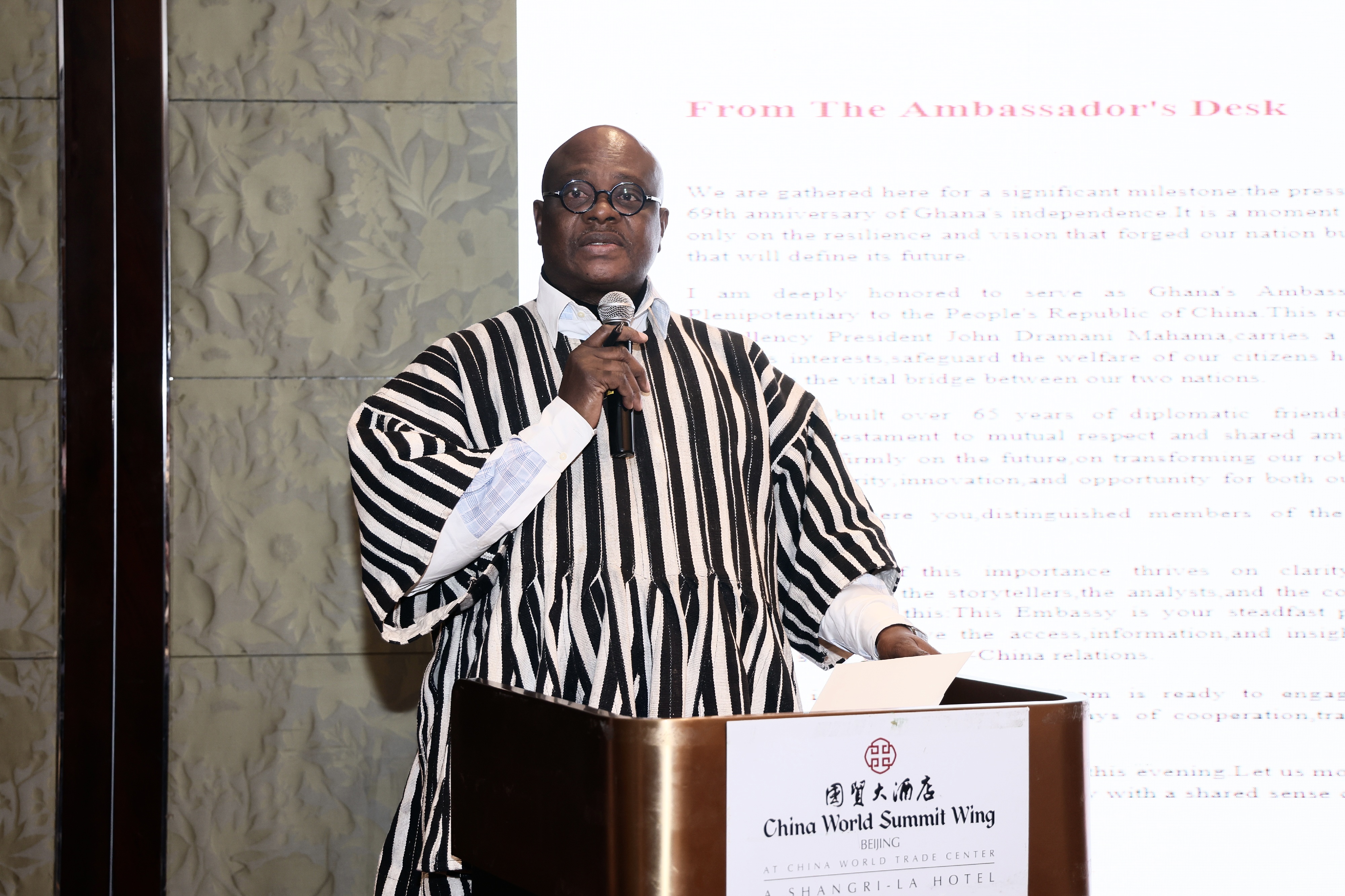

- ・加纳共和国独立69周年媒体招待会在京举行

- ・《岁月回荡一支歌》鹏来作品音乐会(下集)上线 以乐声

- ・中国国际教育电视台2026《萌马迎春 童梦飞扬》春晚

- ・2026《骏马迎春 盛世欢歌》春节综艺特别节目

- ・中国国际教育电视台 “骏马贺春 五洲同庆”2026春

- ・《在欢腾的大地上》鹏来作品音乐会(上集)展播 唱响华

- ・“国乐飘香·一路芳华”2026中国华服·国乐文化春晚

- ・骏马踏春歌盛世 四海同心迎两会 ——2026年《骏马

- ・CECTV《声起东方》全球中文经典朗读节目

- ・“勇气少年团”综艺节目开始选拨啦

- ・2025“校园星主播”国际展演(韩国站)圆满结束

- ・首届世界香具文化大会暨高峰论坛在浙江龙泉圆满召开

- ・2012第二届中国国际积极心理学大会

- ・美国迈阿密大学访问学者项目